青蒿素--中药奇葩,疟疾克星(一)

作者:吴毓林

疟疾和抗疟药

疟疾是一种很古老的疾病,我国远在公元前的《黄帝内经·素问》中即有记载,而疟(瘧)字则更早在甲骨文时期已经存在;疟疾也是全球流行最广泛的传染病之一,至今虽主要已局限于东南亚、非洲等一些热带地区,但每年还有2~3亿人感染,约100万人死亡。19世纪末才搞清楚疟疾是一种由蚊子传播疟原虫而引起的寄生虫病,但是在这病因清楚之前人类社会已一直在和疟疾进行抗争,我国各种中医医籍中就可以看到多种多样的截疟、治疟的处方,而在南美洲的印第安原住民则用当地特有的金鸡纳树(cinchona)的树皮来治疗疟疾,,这一树皮在17世纪传入了欧洲,解救了当时欧洲众多的疟疾患者。处于现代化学萌芽期的欧洲不仅仅停留在利用树皮作药,同时开展了其有效成分的分离,1820年分得了其中主要的抗疟成分奎宁(quinine),1922年最终确定了它的结构,之后基于应对奎宁的来源问题和探索更有效的抗疟药物,上世纪二次世界大战后基本上是模仿奎宁的结构而设计发展了一批新的药物如氯喹(chloroquine)、伯喹(primaquine)等,从而形成了现在可称之为第一代的一线抗疟药物。

中药青蒿和青蒿素的发现

奎宁和氯喹这类药物对疟疾治疗的成功没有延续太久,上世纪六十年代开始出现了抗药性的疟原虫,尤其是东南亚和非洲地区甚至已到了无有效药物可用的地步。而当时的越南战争则更凸现这一问题的严重性,热带丛林地区疟疾肆虐,成为部队大量减员的主要原因,越南方面向中国提出了协助解决疟疾困扰的要求,中国领导人接受了这一要求,确立了由全国多部门参加的,以疟疾防治药物研究为主要任务,代号‘523’的紧急军工项目。项目为解决抗药性的问题除注意化学合成新化合物外,更期望从中药中发现新的抗疟有效成分。正是在‘523’项目的组织下各参加单位数年间筛选了数以百计的中草药药材,从中获得了一批有效单体,再从抗疟活性、毒性和植物资源等方面的因素选出了青蒿素作为重点研究对象。,中药青蒿的抗疟作用虽然早在晋代葛洪的《肘后备急方》的《治寒热诸疟第十六》中已经提及,但药材青蒿所指的植物并不明确,直至1977年版的《中华人民共和国药典》中还称包括青蒿(Artemisia apiacea Hance)和黄花蒿(Artemisia annua L.)二种植物,现在知道仅在黄花蒿中含有青蒿素,因此以后版本药典的青蒿就仅指植物黄花蒿,即使是黄花蒿,其中青蒿素的含量则与产地大有关系,欧美和中国北方乃至东部产的黄花蒿中青蒿素含量很低。即便中国西南地区产的高含量黄花蒿中,青蒿素的含量也仅0.6-1.1%。相对于金鸡纳树皮中含有5%的奎宁生物碱来讲,青蒿素的发现就要困难得多了。上世纪60年代曾进行过中药青蒿的分离研究,但未有所获,有可能所取药材不对或提取条件不合适。1971年发现市售青蒿用乙醚提取得的提取液残渣对鼠疟原虫的抑制率可达100%,而且在初步的临床试验中也取得了较好的效果,但是继续大量提取到的青蒿素II临床效果却不佳,也许与其前后采用的药材产地不同有关。有幸的是不久之后用石油醚或乙酸乙酯从黄花蒿中提取到了高效的抗疟单体,称之为黄花蒿素或黄蒿素,也即现在的青蒿素,而且还发现了四川,现重庆酉阳产的黄花蒿含有较其它地区高得多的青蒿素,以致于后来在酉阳建立了第一家吨级规模的青蒿素生产厂。

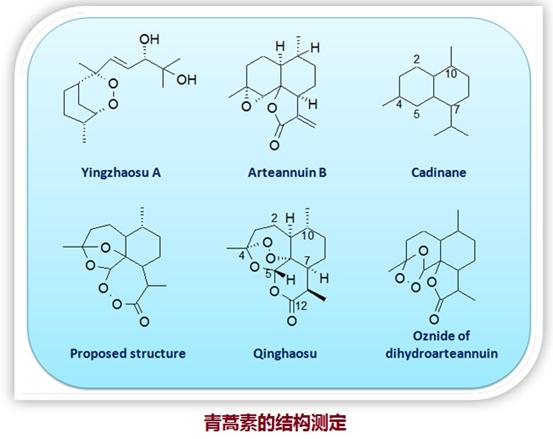

1973年分得了青蒿素单体后开展的药理和临床研究证明,它对疟原虫尤其是对抗性虫株有极高的杀灭作用,但是它的化学结构却在二年多以后才最后得到完全的确证[1]。1975年初,根据当时能测得的波谱数据,综合化学反应研究结果后,已经能得出结构的大致状况,如青蒿素是一分子式为C15H22O5的倍半萜内酯化合物,不含羟基和双键。以后在另一抗疟天然产物鹰爪甲素(yingzhaosu A)是过氧化合物这一信息启发下[2],通过定性和定量分析,证明青蒿素也是一个过氧化合物。再参考南斯拉夫从同一植物中分到的属倍半萜杜松烷(cadinane) 类型的青蒿乙素(arteannuin B)结构[3,4],提出了过氧基团处于内酯位的可能结构,为当时生物物理所的计算提供了有益的参考。当然完整的、确切的青蒿素结构最后还是由生物物理所在化学推断的基础上1975年底通过单晶X-衍射分析才定了下来,1978年再由反常散射的X-衍射分析最后确定了青蒿素的绝对构型[5]。

在青蒿素发现历史上有一个小插曲可以提一下。1979年青蒿素的结构公开报道后,当年从Artemisia annua L. (黄花蒿)中分得青蒿乙素的南斯拉夫化学家曾一再声称,他们当时除青蒿乙素外也已分到了青蒿素,只是因没有确切地定下结构,而未正式报道。对此他们很遗憾,错失了这一重大发现。据我们事后看到的他们登在国际会议论文集上的摘要[6],他们报告了一新化合物,并认定其为一臭氧化合物(oznide of dihydroarteannuin),现在看来此化合物的分子式虽然与青蒿素相同,但另一些数据和化学反应情况与青蒿素则有所出入。其实他们从贝尔格莱德地区所采集的黄花蒿中青蒿素含量很低,分到的难度较高,更重要的他们是从事纯天然产物方面的分离与结构分析,即便发现了青蒿素,也不可能知道它是新一代的抗疟活性化合物。

参考文献:

本文内容除特别标明外,均引自下列书籍和综述:

1.张剑芳主编 “迟到的报告――五二三项目与青蒿素研发纪实”羊城晚报出版社,广州,2006. (A detailed chronological record of project 523 and the discovery and development of qinghaosu (artemisinin) Ed. by Zhang, Jian-Fang, Guangzhou, 2006)

2.李 英;吴毓林. 青蒿素类化合物的药物化学和药理研究进展. 药物化学进展 白东鲁;陈凯先主编,2005, 第 11 章,433-503页,化学工业出版社,北京. (Li, Y.; Wu, Y.-L. Progress in Medicinal Chemistry and Pharmacology of Qinghaosu Compound. Progress in Medicinal Chemistry. Ed. by Bei, Dong-Lu; Chen, Kai-Xian, 2005, Chapter 11, 433-503, Chemical Industry Press, Beijing.)

3.Li, Y.; Huang, H.; Wu, Y.-L. Qinghaosu (artemisinin)---A Fantastic Antimalarial Drug from a Traditional Chinese Medicine. Medicinal Chemistry of Bioactive Natural Products Ed. by Liang, Xiao-Tian; Fang, Wei-Shuo, 2006, (5), 183-256, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.

4.Li, Y.; Wu, Y.-L. Golden Phoenix Arising from Herbal Nest--A Review and Reflection on the Study of Antimalarial Drug Qinghaosu. Front. Chem. China. 2010, 5(4), 357-422.

[1]刘静明,倪慕云,樊菊芬,屠呦呦,吴照华,吴毓林,周维善. 化学学报 1979, 37(2),129-141. (J.-M. Liu, M.-Y. Ni, Y.-F. Fan, Y.-Y. Tu, Z.-H. Wu, Y.-L. Wu, and W.-S. Chou. Structure and reactions of arteannuin. Huaxue Xuebao 1979, 37(2),129-141.)

[2]粱晓天,于德泉,Wu, W. L.; Deng, H. C. 化学学报 1979, 37(3), 215-230. (Liang, X. T.; Yu, D. Q.; Wu, W. L.; Deng, H. C. The structure of yingzhaosu A. Huaxue Xuebao (Acta Chimica Sinica) 1979, 37, 215-230.)

[3]Jeremic, D.; Jokic, A.; Behbud, A.; Stefanovic, M. A new type of sesqiterpene lactone isolated from Artemisia annua L. arteannuin B. Tetrahedron Lett. 1973, 14(32), 3039-3042.

[4]Uskokovie, M. R.; Williams, T. H.; Blount, J. F. The structure and absolute configuration of arteannuin B. Helv. Chim. Acta 1974, 57(3), 600-602.

[5]中国科学院生物物理研究所青蒿素协作组. 青蒿素的晶体结构及其绝对构型 中国科学 1979, (11), 1114-1128. (Qinghaosu Antimalarial Coordinating Research Group; Institute of Biophysics, A. S. The crystal structure and absolute configuration of qinghaosu. Scientia Sinica 1979, (11), 1114-1128.)

[6]Jeremic, D.; Jokic, A.; Behbud, A.; Stefanovic, M. “The 8th International Symposium On Chemistry of Natural Products”, p.222, New Delhi, 1972.

注:本系列文章原文发表在《大学化学》(大学化学 2010, 25(增刊), 12-19),现略有改动。

附件下载: